Les enjeux technologiques de l’adaptation de l’industrie au changement climatique

Par Antoine BELLEGUIE, Olivier APPERT, Denis RANDET et Richard LAVERGNE

Groupe de travail Transition énergétique de l’ANRT

Cet article a été publié par les Annales des mines dans un numéro intitulé « L’adaptation de l’industrie au changement climatique » (Série Responsabilité et Environnement, n°118, avril 2025, https://annales-des-mines.org/sommaire-avril-25-re-118-ladaptation-de-lindustrie-au-changement-climatique/ )

Confrontée à l’accélération du changement climatique, la France doit adapter ses infrastructures et secteurs économiques pour renforcer leur résilience face aux défis émergents. En 2024, sous la présidence d’Olivier Appert, Denis Randet et Richard Lavergne, avec Antoine Belleguie comme rapporteur, le Groupe de Travail sur la Transition énergétique de l’ANRT a mené une analyse approfondie des technologies d’adaptation nécessaires pour sécuriser les secteurs clés : eau, énergie, agriculture, urbanisme, industrie, transports, santé, défense et spatial. Cet article identifie des pistes stratégiques majeures – telles que la gestion optimisée des ressources en eau, le renforcement des infrastructures énergétiques, et la digitalisation des processus – pour accompagner la transition vers une économie durable et résiliente. En intégrant une approche systémique, ces initiatives visent à renforcer l’interconnexion des secteurs et encouragent une gouvernance partagée pour mieux faire face aux impacts climatiques futurs.

Faced with accelerating climate change, France must adapt its infrastructure and economic sectors to strengthen their resilience against emerging challenges. In 2024, under the leadership of Olivier Appert, Denis Randet and Richard Lavergne, with Antoine Belleguie as coordinator, the ANRT’s Energy Transition Working Group conducted an in-depth analysis of the adaptation technologies necessary to secure key sectors: water, energy, agriculture, urban planning, industry, transportation, health, defense, and space. This article identifies major strategic pathways – such as optimized water resource management, the strengthening of energy infrastructure, and process digitalization – to support the transition towards a sustainable and resilient economy. By integrating a systemic approach, these initiatives aim to enhance sector interconnectivity and encourage shared governance to better address future climate impacts.

L’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) dispose d’un Groupe de travail permanent sur la Transition énergétique dont la mission est de soutenir les pouvoirs publics dans l’élaboration de la Stratégie Française sur l’Énergie et le Climat (SFEC). Cette dernière est la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et assurer l’adaptation de la société aux impacts du changement climatique. Sa dernière version a été publiée le 23 avril 2020 et la suivante devrait être publiée en 2025.

Elle intègre notamment la Stratégie Nationale de la Recherche Énergétique (SNRE, prévue par l’article L.144-1 du code de l’énergie), la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), ainsi que le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), qui est plus particulièrement concerné par le présent article.

Le changement climatique représente un défi global sans précédent pour la société, avec des impacts profonds sur tous les secteurs : l’industrie, l’eau, l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, la santé… Face à ces transformations majeures, l’adaptation devient une priorité. Elle a bien entendu des dimensions sociétales et passera inévitablement par une modification des comportements. Toutefois, la technologie peut grandement faciliter la façon d’y parvenir, tant en délais qu’en coûts, dans des conditions préservant la cohésion sociale et le développement durable au niveau mondial. C’est dans ce contexte que le Groupe de travail sur la Transition énergétique de l’ANRT a investigué les enjeux technologiques de l’adaptation. Il a mené une série de consultations réunissant des acteurs clés – grands groupes, instituts de recherche, universités et organismes gouvernementaux – afin d’explorer les solutions technologiques susceptibles de nous rendre plus résilients.

L’adaptation est un élément central des stratégies nationales et internationales de gestion des risques climatiques. Elle vise à réduire la vulnérabilité des systèmes humains et naturels aux impacts inévitables du changement climatique, tout en renforçant la résilience des infrastructures et des écosystèmes (MTECT, 2023). Contrairement à l’atténuation, qui se concentre sur la réduction des émissions de Gaz à effet de serre (GES), l’adaptation s’intéresse aux effets du réchauffement avec ses impacts locaux et ses multiples indicateurs. Cependant, les frontières entre adaptation et atténuation sont parfois floues, certaines technologies, procédés ou stratégies pouvant répondre simultanément aux deux objectifs.

Gestion de l’eau : technologies pour une ressource vitale

L’eau, ressource essentielle à la vie, est particulièrement vulnérable face aux impacts du changement climatique. Les sécheresses répétées et la raréfaction des réserves d’eau mettent sous pression les secteurs agricoles, industriels, et la santé. En France, 20 % des terres agricoles sont déjà touchées par la sécheresse, et les tensions hydriques risquent de s’aggraver dans les décennies à venir. D’un autre côté, la croissance des inondations menace les sols, les infrastructures et les habitations. Face à ces défis, la gestion de l’eau doit être repensée tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Quantité et gestion durable

La réutilisation des eaux usées traitées s’impose comme une solution de plus en plus viable. Aujourd’hui, environ 30 % des eaux de rivière en France proviennent déjà des stations d’épuration, et cette proportion devrait augmenter dans les années à venir. Les technologies de traitement de l’eau évoluent pour capturer les micropolluants, garantissant ainsi la qualité des rejets dans les milieux naturels. Des systèmes de stockage, tels que les bassins de rétention, associés à des dispositifs de gestion automatisée, sont en cours de développement pour prévenir les inondations et pour assurer un approvisionnement en eau même en période de sécheresse prolongée. Enfin, le dessalement de l’eau de mer, bien que coûteux, est considéré pour certaines régions où les tensions sur l’eau deviennent critiques.

Qualité de l’eau

La prolifération des cyanobactéries, favorisée par la hausse des températures, représente une menace grandissante pour la santé publique. Parmi les solutions envisagées, la réoxygénation des eaux stagnantes et la mise en place de technologies de contrôle de la qualité de l’eau jouent un rôle clé.

Industrie : technologies pour une résilience renforcée et une décarbonation rapide

L’industrie est à la fois une source importante d’émissions de gaz à effet de serre et une victime des impacts climatiques extrêmes. Les vagues de chaleur, les pénuries d’eau, les inondations, et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement affectent directement la production. Face à ces enjeux, l’industrie doit s’adapter, protéger ses installations, et intégrer des technologies innovantes qui, tout en améliorant son efficacité énergétique et réduisant son impact environnemental, renforcent sa résilience.

Numérisation des processus industriels et gestion intelligente des ressources

L’intégration des technologies numériques joue un rôle clé dans l’adaptation. La modélisation des processus industriels, de leur sensibilité aux conditions atmosphériques, l’usage de jumeaux numériques, le traitement des données fournies par des capteurs intelligents permettent de mieux gérer les ressources énergétiques, l’eau, les matières premières, et de maintenir la qualité de la production. Grâce à la prise en compte des prévisions météorologiques et des signaux d’alerte, les usines peuvent ajuster leurs opérations en permanence et réagir de plus en plus en temps réel aux aléas climatiques.

Réduction de la consommation d’eau

L’industrie, particulièrement dans les secteurs chimiques et métallurgiques, est confrontée à des besoins importants en eau. Les tensions sur les ressources hydriques, accentuées par le changement climatique, poussent à l’adoption de technologies permettant de réduire la consommation d’eau. EDF, par exemple, a développé des systèmes de refroidissement qui consomment moins d’eau, notamment grâce à des systèmes de boucle fermée. La réutilisation des eaux usées constitue une autre piste pour réduire les prélèvements. Ces innovations permettent de mieux gérer la ressource hydrique tout en garantissant la continuité des opérations industrielles lors de périodes de sécheresse.

Transition énergétique et électrification des processus industriels

L’électrification des processus industriels est l’un des piliers de la décarbonation de l’industrie. Cette transition impose déjà des défis technologiques de modification des procédés et des installations. Il faudra en outre tenir compte de leur résilience à des conditions climatiques extrêmes.

Énergie : vers une production résiliente et durable

La transition énergétique a profondément transformé la production et la distribution d’électricité, un vecteur essentiel de la décarbonation et de l’autonomie énergétique. D’un réseau traditionnel reposant sur quelques sources pilotables, nous évoluons vers un réseau décentralisé intégrant une multitude de sources intermittentes, telles que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. La continuité et la qualité de l’approvisionnement en électricité sont maintenues grâce aux smart grids, à un pilotage intelligent et à l’utilisation de batteries. Cependant, malgré les progrès réalisés, ces dernières restent insuffisantes pour assurer le stockage intersaisonnier, qui demeure un défi majeur. Dans ce contexte, l’adaptation du secteur énergétique est cruciale. Il s’agit avant tout de garantir la production et le transport de l’électricité – et également du gaz – même dans des conditions climatiques extrêmes.

Adaptation des centrales nucléaires et hydrauliques

EDF, à travers son projet ADAPT, s’attache à renforcer la résilience des centrales nucléaires face aux événements climatiques extrêmes. Cela inclut, entre autres, la modernisation des systèmes de refroidissement, mis à rude épreuve par la hausse des températures. Dans le domaine de l’hydroélectricité, des modèles hydrologiques avancés permettent d’anticiper les pénuries d’eau tout en minimisant l’impact sur les écosystèmes.

Énergies intermittentes

Les éoliennes, déjà conçues pour résister à des tempêtes, devront être adaptées pour tenir compte de contraintes climatiques encore plus sévères, notamment en mer. Quant aux panneaux photovoltaïques, leur rendement dépend non seulement de l’intégrité de leurs surfaces, exposées aux risques de grêle, mais également de leur performance en haute température. Les batteries de nouvelle génération, comme celles au lithium-ion ou au sodium-ion, jouent un rôle croissant dans l’équilibrage local des réseaux. Elles sont en plein développement et contribueront de manière significative à la continuité de l’approvisionnement électrique, même en cas de défaillance du réseau principal.

Maintien de la continuité des lignes

L’enfouissement des lignes électriques à moyenne tension est un levier clé pour renforcer la résilience du réseau face aux événements climatiques extrêmes. Enedis prévoit ainsi d’enfouir environ 100 000 kilomètres de ces lignes d’ici 2050, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux tempêtes et aux autres aléas climatiques.

Agriculture : vers des systèmes de production résilients

Le secteur agricole est durement touché par les bouleversements climatiques, avec une augmentation des périodes de sécheresse et des épisodes de pluies torrentielles. Les agriculteurs doivent adapter leurs pratiques pour maintenir des rendements stables dans un environnement de plus en plus incertain.

Les technologies de micro-irrigation, couplées à l’utilisation de capteurs et de sondes intelligentes, permettent aujourd’hui une gestion optimisée des ressources en eau dans le secteur agricole, limitant ainsi les gaspillages.

Sélection variétale et nouvelles pratiques

L’un des principaux leviers d’adaptation consiste à développer des variétés végétales résistantes au stress hydrique. Les techniques de mutagénèse et d’édition génomique permettent de créer des plantes avec des racines plus profondes, capables de mieux résister aux sécheresses prolongées. Parallèlement, les pratiques agroécologiques, telles que l’agroforesterie, permettent de diversifier les systèmes agricoles tout en réduisant leur vulnérabilité. Les techniques culturales innovantes, telles que le semis direct ou la rotation des cultures, jouent également un rôle dans la conservation de la fertilité des sols et la réduction de l’érosion.

Technologies d’irrigation et robots agricoles

L’irrigation intelligente, avec des capteurs, des drones, et des satellites pour surveiller l’humidité des sols, permet une gestion plus fine des ressources en eau. La réutilisation des eaux usées pour l’irrigation, déjà courante dans certains pays méditerranéens, pourrait également s’étendre en France. L’utilisation de robots et d’équipements agricoles intelligents, tels que les drones de surveillance, permet de réduire la consommation d’eau, tout en optimisant les apports en nutriments et en minimisant l’usage des pesticides.

Urbanisme et infrastructures : adapter les villes aux défis climatiques

Les zones urbaines sont particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique, notamment les vagues de chaleur et les inondations. La végétalisation réduit les températures extérieures, mais pas celle des logements. Pour cela, il faut combiner les matériaux, les climatiseurs, la ventilation, et la disposition urbanistique : c’est un problème systémique, et on devrait développer davantage la science du bâtiment. En parallèle, la gestion des eaux pluviales, via des bassins de rétention et des systèmes d’infiltration, contribue à prévenir les inondations tout en permettant la réutilisation de l’eau pour l’irrigation des espaces verts.

Transport : vers une mobilité durable et résiliente

Le secteur des transports, responsable d’une grande part des émissions de gaz à effet de serre, doit évoluer rapidement vers des solutions bas carbone tout en renforçant sa résilience face aux événements climatiques extrêmes. L’électrification des véhicules et l’amélioration des infrastructures de transport sont essentielles pour répondre aux défis du changement climatique.

Électrification des transports et infrastructures de recharge

L’électrification massive des véhicules, notamment grâce au développement de batteries à longue autonomie, est un levier crucial pour réduire l’empreinte carbone du secteur. Le déploiement d’infrastructures de recharge rapide, soutenu par des réseaux électriques intelligents, est indispensable pour garantir une transition fluide vers une mobilité plus propre. Enedis, par exemple, prévoit l’adaptation de ses réseaux pour accompagner l’essor de la mobilité électrique.

Résilience des infrastructures de transport

Le renforcement des infrastructures de transport, telles que les réseaux ferroviaires et routiers, est également nécessaire pour faire face aux aléas climatiques. L’utilisation de technologies de maintenance prédictive permet d’anticiper et de prévenir les défaillances liées aux événements climatiques, assurant ainsi la continuité du service.

Santé : anticiper et répondre aux crises sanitaires

Le changement climatique entraîne des risques sanitaires accrus, avec une augmentation des vagues de chaleur et la propagation de maladies infectieuses. Le secteur de la santé doit anticiper ces nouveaux défis.

Surveillance épidémiologique

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour analyser les données environnementales en temps réel permet d’anticiper la propagation des maladies infectieuses. Des systèmes d’alerte précoce, basés sur des capteurs environnementaux, aident également à déclencher des plans de prévention sanitaire.

Défense : maintenir les capacités opérationnelles

Les hommes et les matériels, déjà capables d’opérer dans des environnements difficiles, vont devoir faire face à des conditions plus extrêmes. Par exemple, une température très élevée réduit la capacité d’emport des hélicoptères. La Défense a entrepris une revue systématique de la résilience des infrastructures, du matériel, des équipements, des conditions d’emploi, de l’entraînement des personnes, et des mesures d’adaptation à prendre.

L’espace et les satellites : un outil essentiel

Les satellites jouent un rôle central dans la surveillance et l’anticipation des phénomènes climatiques grâce à des programmes souvent internationaux, comme le programme européen Copernicus. Ces satellites permettent de collecter et de cartographier des données sur l’état des terres et des mers, de suivre des phénomènes climatiques comme la montée des eaux, les températures extrêmes ou les inondations. Ces données permettent aussi d’améliorer les modèles de prévision météorologiques, de mieux anticiper les impacts du changement climatique et d’ajuster les réponses aux crises. Pour opérer constamment en temps réel, il faudrait cependant augmenter le nombre de satellites. Les satellites permettent encore d’analyser les sols et la couverture végétale, leur évolution, et de fournir à la biologie – en plein développement – des moyens pour mieux comprendre leurs interactions. Enfin, il y a le rôle des satellites en télécommunications, et leur capacité de secours en cas de défaillance d’infrastructures terrestres.

Conclusion : des technologies au service d’une adaptation résiliente et durable

L’adaptation au changement climatique repose sur une mobilisation massive des innovations technologiques. Le Groupe de travail Transition énergétique a permis de mettre en lumière un éventail de solutions qui, dans leur diversité, forment autant de réponses concrètes aux défis posés par le réchauffement climatique. Que ce soit à travers une meilleure gestion des ressources hydriques, la digitalisation des infrastructures ou l’électrification des transports, ces technologies sont les piliers d’une transition vers une société plus résiliente. Toutefois, leur efficacité dépendra de leur mise en œuvre rapide et coordonnée, ainsi que d’une collaboration renforcée entre les acteurs publics et privés.

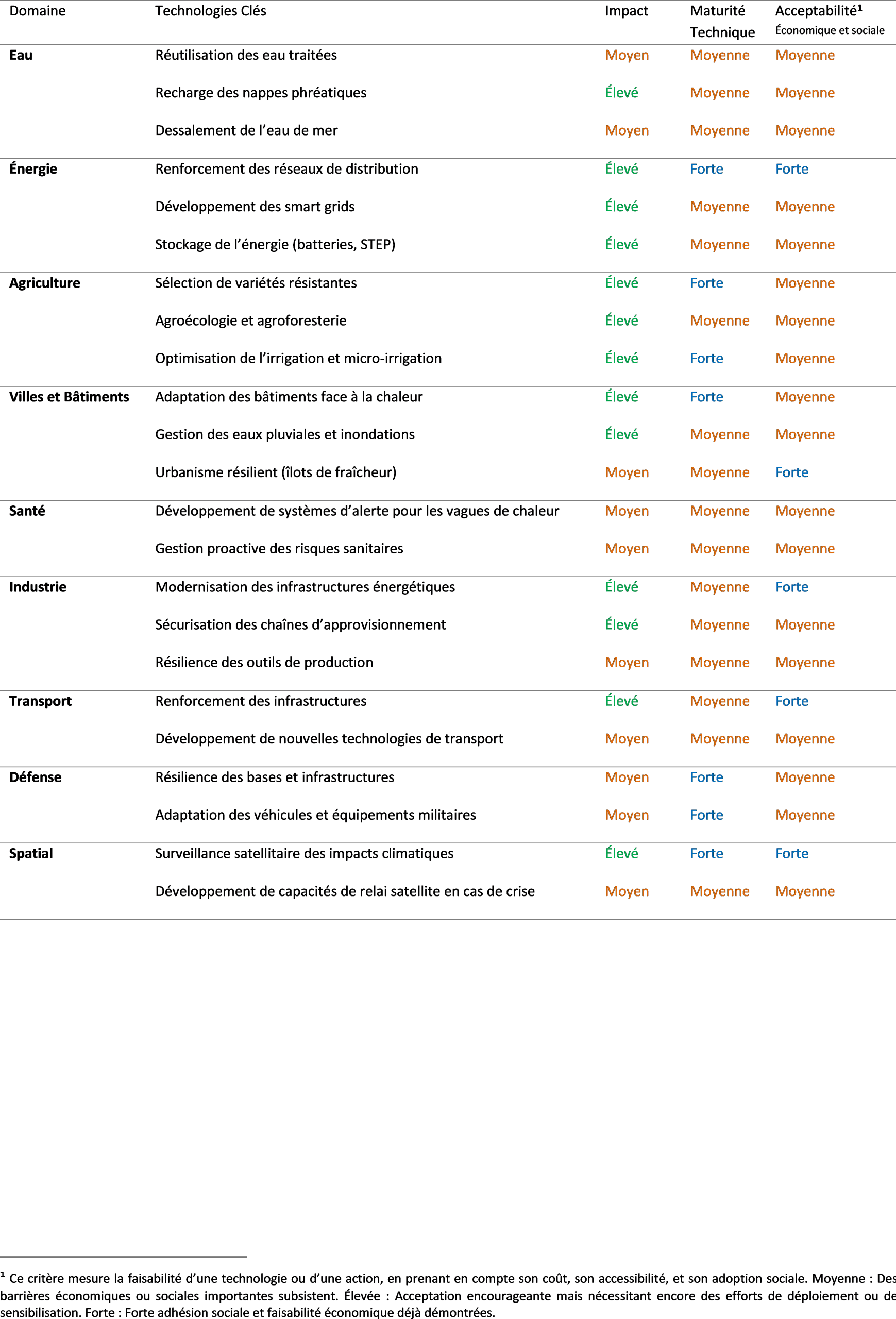

Tableau synoptique des actions prioritaires pour l’adaptation

au changement climatique en France (Source : ANRT).

« Moyen » → Intermédiaire – « Fort » → Significative – « Élevé » → Critique.

Olivier Appert, né le 9 avril 1949 à Paris, est un haut fonctionnaire français.

Membre du Corps des mines, il a occupé des fonctions de direction dans des administrations et des entreprises, essentiellement dans le domaine de l'énergie.

-

Cet auteur n\'a pas d\'autres publications.

Responses