L’autisme et la société – Comment s’en sortir ?

Un grand merci à Émile Malet pour l’invitation de participer à notre conversation de ce soir! Mon intervention va contribuer à la poursuite d’une des discussions entamées lors de la précédente soirée, consacrée au « Narcissisme et politique » : « Les personnalités narcissiques en politique cherchent-elles l’admiration des autres pour nourrir leur narcissisme ? »

Sûrement, c’est le cas de certains. Certaines personnalités publiques essaient de traiter leurs blessures narcissiques par l’amour et l’approbation du grand public. Pour d’autres, c’est dont il s’agit, c’est le cheminement de leur satisfaction pulsionnelle qui passe par l’Autre – se faire entendre, devenir visible, quelqu’un de remarquable etc. Dans ces cas-là, il s’agit de sujets manquants pour qui la société est un des représentants de l’Autre.

Pourtant, nous vivons dans une époque qui se caractérise par la fin de l’idée du progrès, par un au-delà de la recherche d’une vérité universelle, une époque qui est de plus en plus marquée par l’individualisme et le délaissement de l’intérêt général.

Ce qui prime, c’est l’auto-nomination (comme nous pouvons le voir très clairement dans les cas de transsexualisme), c’est le rapport à soi-même, à sa propre jouissance, au Grand Un qui exclut le petit autre.

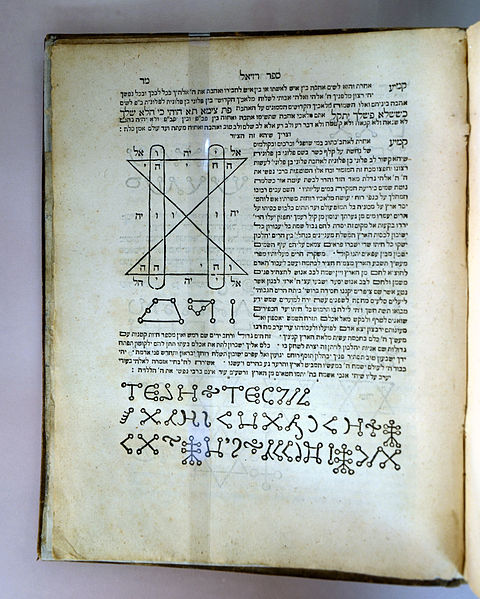

Ainsi les questions sociétales d’aujourd’hui rejoignent la discussion concernant le travail psychanalytique avec les autistes. La position historique de Rosine et Robert Lefort consistait à soutenir la thèse selon laquelle il fallait faire naître un Grand Autre pour les autistes. Précisons que ces cliniciens hors pair travaillaient à l’époque quand Jacques Lacan n’avait pas encore conceptualisé ni le discours psychanalytique, ni sa conception topologique, ni la logique borroméenne.

Selon une autre manière de conceptualiser le travail avec des autistes, initialement ils sont dans un tel lien topologique avec l’Autre où la séparation n’a pas eu lieu. L’Un et l’Autre se confondent à tel point que les petits autres, y compris leurs parents, sont forclos, pour eux ils n’ont aucune consistance. Ils vivent hors de la société. Même quand cette société essaie de les inclure.

L’inventeur du concept de l’autisme, le psychiatre suisse Paul Eugen Bleuler le définit comme étant « une prédominance relative ou absolue de la vie intérieure »[1] qui produit un « détachement de la réalité »[2], un « isolement actif du monde extérieur »[3]. C’est n’est pas un état déficitaire[4] c’est l’absence de tout intérêt pour ce qui n’est pas en lien avec la réalité autistique.

Autrement dit, l’Un est tellement écrasant et omniprésent qu’à la société n’est pas attribué le statut de l’Autre. Les autres sont instrumentalisés et ils doivent soit rejoindre l’Un, soit ils n’ont pas d’existence.

La période trouble que la société traverse à présent, avec une polarisation extrême et un émiettement communautaire, ne trouve-t-elle pas un de ses ressorts dans les mois d’auto-isolement de l’époque de COVID ?

C’était une époque de distanciation, d’auto-exclusion de la vie sociale, une sorte d’autisme artificiel où la majeure partie de la population s’était recentrée sur elle-même, y compris sur ses phantasmes et ses délires. À l’époque de COVID, l’autre souvent était perçu comme étant une menace mortelle dont il fallait se protéger. C’était le règne de l’Un qui excluait l’autre, le percevant comme étant intrusif et ainsi menaçant pour son équilibre ou même comme étant un persécuteur (selon le modèle paranoîaque). Le seul Autre auquel était prêté l’oreille attentive était l’impératif surmoïque de rétablir un droit.

Les événements sanglants auxquels le monde est confronté aujourd’hui, n’ont-il pas été couvés durant cette époque, quand en absence de liens directs et de dialogue avec l’autrui, pouvait prospérer l’auto-suffisance et une certaine mégalomanie ou, parfois, le sentiment d’un « injustice historique »? Dans chacune de ces situations, s’est consolidé l’Un, en prenant racine dans la tradition idéologique ou religieuse prise pour l’Autre. Ainsi pour chacune de ses communautés, c’est elle-même dans un passé lointain et mythique qui est érigé au statut de l’Autre.

Les algorithmes des réseaux sociaux vont également dans le sens d’un écho de soi-même, en le renforçant. Tout comme l’effet de cour où l’empereur ou le chef politique ne reçoit que les éléments qui radicalisent sa position.

Comment sortir de l’état de l’autisme artificiel ou même de la paranoïa sociale et recons reconstruire les liens et le respect de l’autre ?

[1] Paul Eugen Bleuler, Dementia praecox ou groupe des schizophrénies (1911), éds. E.P.E.L. et G.R.E.C., Paris et Clichy, 1993, p. 112.

[2] Ibid.

[3] Ibid., p. 73.

[4] Ibid.

Psychiatre et psychanalyste

-

Cet auteur n\'a pas d\'autres publications.

Responses