D’où vient la kabbale, la mystique du judaïsme ?

Pour comprendre la naissance ou l’émergence du courant kabbalistique dans le judaïsme rabbinique, et par la suite, appréhender correctement son essor et sa diffusion depuis la période médiévale jusqu’à l’époque moderne, il importe de s’interroger sur la terminologie et sur la manière dont les tenants de ce courant foncièrement ésotérique se définissaient eux-mêmes.

Le terme kabbale, dérivé de l’hébreu kabbala, signifie réception d’une transmission, donc une tradition, c’est-à-dire un legs religieux ou spirituel transmis par les générations précédentes. Les adeptes de ce courant ésotérique qui se donnait des racines remontant à l’Antiquité se considéraient comme investis par l’authentique tradition du judaïsme originel et se nommaient les mequbbalim, en français les kabbalistes. Derrière cette affirmation identitaire on peut apercevoir un procès en illégitimité intenté aux partisans de la philosophie rationaliste de Maimonide (1138-1204) lequel semblait s’être éloigné de la pratique religieuse quotidienne pour aboutir à la contemplation pure. L’évacuation systématique de tous les anthropomorphismes bibliques à laquelle se livre Maimonide dans son Guide des égarés, sa volonté de dépouiller l’essence divine de toute corporéité, faisaient craindre l’émergence d’un judaïsme abstrait et désincarné qui augurait mal de son avenir. Au-delà de son essence profonde qui recélait dès les origines de grandes richesses, le mouvement kabbalistique fut donc principalement une réaction de défense face à une formulation intellectualiste et rationaliste du judaïsme.

Si l’on cherche des traces de ce courant kabbalistique dans la littérature juive traditionnelle (midrash, talmud), c’est-à-dire antique, on découvre peu d’éléments, ce qui ne veut pas dire qu’ils n’y ont jamais existé. L’absence de preuve ne signifie pas la preuve de l’absence. Une main éditoriale peut très bien avoir procédé à une censure d’éléments trop mystiques, difficilement assimilables par le commun des croyants juifs. Tout le courant kabbalistique, maladroitement rendu par des expressions comme mystique ou ésotérisme, vit dans cet étrange paradoxe : alors que la constitution de son corpus est essentiellement médiévale, ses adeptes les plus convaincus et les plus patentés lui trouvaient des racines antiques.

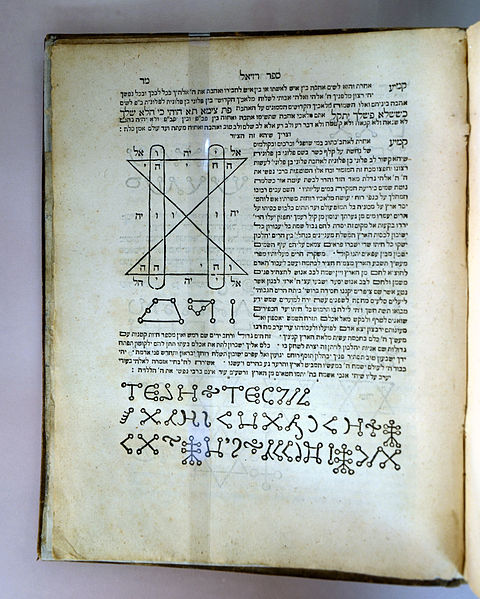

Si l’on laisse de côté la première œuvre de cosmogonie juive, intitulée Livre de la création (ou de la formation) (Sefer yetisra), la première compilation franchement mystique est le Sefer ha-Bahir Livre de l’éclat dont le titre est une réminiscence du livre de Job. Ce texte présente des conceptions absolument nouvelles par rapport à la théologie rabbinique habituelle ; c’est dans l’un de ses paragraphes qu’on peut lire une référence, certes codée mais suffisante pour les initiés, à la théorie de la transmigration des âmes, bien que le terme spécifique guilgoul ne soit jamais prononcé… Les premiers feuillets de ce livret commencèrent à être cités vers 1170/80 mais c’est justement un siècle plus tard que la kabbale allait recevoir ses lettres de noblesse avec la diffusion du Zohar, le Livre de la splendeur.

Devenu la Bible de la kabbale dans son ensemble, entouré aujourd’hui encore d’une véritable aura de sainteté (dans les milieux religieux on parle du Zohar sacré), le Zohar constitue l’indispensable arrière-plan idéologique et religieux de tous les mouvements qui prirent leur essor dans son sillage, et notamment des spéculations mystiques du faux Messie Sabbataï Zewi (1626-1676). Comme on va lire dans les pages qui suivent, le terme Zohar est un terme générique qui sert de titre à un corpus littéraire composite dont la rédaction s’étend sur plusieurs décennies. En réalité, ce titre n’en désigne que la partie principale dont l’auteur est parfaitement identifié ; il s’agit d’un intellectuel juif du XIIIe siècle, Moïse de Léon (1250-1305), qui avait aussi rédigé des ouvrages en langue hébraïque alors que dans le Zohar il recourt à l’araméen afin de faire croire à la paternité littéraire d’un éminent Sage talmudique du IIe siècle Siméon ben Yohaï… Si l’on s’interroge sur les raisons qui poussèrent Moïse de Léon à recourir au subterfuge de la pseudépigraphie, on est étonné par la trivialité des motivations de cet incontestable génie mystique. A son épouse qui lui demandait pour quelles raisons il s’évertuait à cacher l’identité véritable de l’auteur du Zohar, il répondit que ses contemporains auxquels il vendait les feuillets de l’ouvrage ne débourseraient plus un sou pour l’acquérir s’ils apprenaient qu’il en était l’auteur, ce qui ne manquerait pas d’avoir des suites fâcheuses pour l’économie du ménage… [1]

Ses correspondants voulurent toutefois en avoir le cœur net : ils firent une enquête qui fut interrompue par le décès subit de Moïse de Léon. Constatant que tous les fils menaient constamment vers lui et que tous les possesseurs des parties du Zohar les avaient acquises auprès de lui contre des écus sonnants et trébuchants, ils décidèrent d’interroger séparément la veuve et l’orpheline : toutes deux confirmèrent que Moïse de Léon était bien l’auteur des textes qu’il avait diffusés en les attribuant au Sage talmudique Siméon ben Yohaï… Ce qui ne laisse pas d’étonner même les savants contemporains, c’est la force avec laquelle le corpus zoharique a finalement triomphé de toutes les critiques détruisant ses prétentions à l’antiquité… Même des talmudistes rassis, pourtant rompus à l’art d’interroger les textes sacrés, finirent par se ranger sous la bannière d’un texte qui reçut l’estampille canonique. Avant de se pencher sur la nouveauté de son contenu, il faut bien reconnaître qu’au moins deux événements historiques majeurs ont objectivement milité en sa faveur : en premier lieu la propagation des thèses d’Averroès en milieu juif qui provoquèrent, semble-t-il, une épidémie de conversions au christianisme et affaiblirent la ,substance vivante du judaïsme ; enfin, moins d’un siècle et demi plus tard, l’expulsion des juifs de la péninsule ibérique que d’aucuns comme le célèbre exégète Isaac Abrabanel présentèrent comme une punition divine sanctionnant la proximité trop forte des juifs à la philosophie… En somme, le courant kabbalistique rappelait les enfants d’Israël à leurs devoirs, réinstallait la tradition authentique dans ses droits et favorisait une historiographie[2] plus conforme aux croyances traditionnelles…

Depuis son émergence comme une tradition nouvelle mais qui se donnait pour la transmission authentique de la religion d’Israël, le corpus zoharique s’est enrichi d’apports littéraires nouveaux dont les plus importants sont Le berger fidèle (Ra’ya méhémena) (une analyse symbolique des préceptes bibliques), les Additifs du Zohar (Tikkouné Zohar) et le Nouveau Zohar (Zohar hadash). Ainsi constitué, le corpus zoharique traversa les siècles sans encombre pour parvenir jusqu’à nous.

Comment définir la nature du Zohar ? Il s’agit d’un commentaire mystique (ou kabbalistique) de la Tora. La liturgie synagogale prescrit chaque samedi matin la lecture d’une péricope hebdomadaire tirée du Pentateuque. Cette obligation religieuse se situe au cœur même du judaïsme pratique. Eh bien, ce sont ces péricopes commentées au plan mystique qui constituent la trame de la littérature zoharique. Est-ce que le Zohar a inventé de toutes pièces ce qu’il transcrit dans ses épais folios ? Non point, il reprend presque toujours les interprétations traditionnelles telles qu’elles se présentent à nous dans les sources juives anciennes mais son originalité tient au fait qu’il les rehausse d’une saveur incontestablement mystique. Face ou comparée à l’exégèse biblique maimondienne qui insérait dans le Pentateuque les données de la philosophie grecque, telle que relayée par les commentateurs médiévaux de son époque, l’interprétation zoharique[3], quant à elle, parlait au cœur du juif croyant et peuplait son univers mental de figures familières (les sefirot) et de notions connues et reconnues par sa tradition ancestrale.

Au plan doctrinal, on peut évoquer deux notions qui sont radicalement nouvelles car elles n’ont pas d’équivalents rigoureusement identiques dans la théologie rabbinique antérieure : la conception d’une unité dynamique de la divinité qui s’articule autour des dix sefirot qu’il est défendu d’isoler les unes des autres sauf aux fins d’analyse, et la notion du mal présenté comme un domaine quasi autonome par rapport à la volonté divine et que l’auteur du Zohar nomme étrangement «l’autre côté» (sitra ahara), comme s’il s’agissait d’une zone d’où serait absent le droit de regard de Dieu. Une telle désignation du mal a accrédité l’idée d‘une «gnose juive» où deux principes opposés se feraient face. Tant dans la partie principale du Zohar que dans les autres strates de ce texte, on sent les difficultés des auteurs à demeurer dans un cadre religieux strictement théiste. On sent par exemple la lutte vivace entre deux conceptions divines, celle de la Bible et celle de Plotin[4] .

Lorsqu’intervint l’expulsion des Juifs de l’ensemble de la péninsule ibérique, les exilés se répartirent sur l’ensemble du pourtour du Bassin méditerranéen. Parfaitement impuissants au plan politique, les juifs ne pouvaient apporter au décret funeste qui avait fondu sur eux une réponse de même nature : ils la transposèrent au plan mystique. Ce drame qui s’était abattu sur Israël devait avoir touché la divinité elle-même puisque cette dernière, par le biais des sefirot, partageait les joies et les peines des juifs. Le drame d’un seul peuple devenait un drame cosmique.

Ainsi naquit au milieu du XVIe siècle la kabbale de Safed, dite lourianique, en raison du nom de son fondateur Isaac Louria. Elle s’articule autour de trois thèmes fondamentaux qui montrent bien la nature de sa provenance : Dieu qui occupait tout l’espace virtuel précédant la création s’auto-contracte pour libérer un espace primordial au sein duquel le monde créé doit prendre place : c’est la doctrine du tsimtsoum. Pour maintenir en vie, ce monde récemment créé, Dieu lui insuffle un élixir de vie qui doit être contenu dans des vases qui rappellent étrangement le sexe féminin lequel s’ouvre à la semence du mâle. Par malheur, ces vases de nature terrestre explosent sous le poids du flux divin, répandant la précieuse semence aux quatre coins de l’univers. C’est la doctrine du bris des vases qui rappelle le mode d’accouplement des principes masculin et féminin sur terre. Louria passe, lors de la phase suivante, de cet exubérant symbolisme sexuel à celui de la lumière : il s’agit à présent de recueillir les divines parcelles de lumière dans un univers baignant dans l’obscurité de l’impureté. C’est la mission assignée à l’orant juif dont les prières font remonter ces étincelles de pureté vers leurs régions supérieures d’origine… Et ceci est la doctrine du tikkun, la restauration de l’harmonie cosmique antérieure…On est très loin des prescriptions talmudiques qui tranchaient par leur aspect aride et univoque d’où tout symbolisme était volontairement absent.

C’est cette kabbale lourianique, si mal comprise par un esprit aussi tourmenté que Sabbataï Zewi, qui est inséparable de l’hérésie du faux Messie : en effet, celui-ci en était venu à l’idée que la meilleure façon d’accomplir la loi revenait à la violer. C’est ce que l’on nomme l’antinomisme.

Mais par une vertu d’auto-régénération dont l’histoire religieuse du judaïsme a le secret, la secte des hassidim du XVIIIe siècle avec à sa tête le Baalshemtov, a, en quelque sorte «décontaminé» l’arbre sabbataïste, l’a débarrassé d’un élément messianique explosif et remplacé par une démarche plus progressive et en tout cas individuelle, celle de la devékut, de l’adhésion à Dieu.

Comment expliquer de manière rationnelle cette étrange carrière de la mystique au sein du judaïsme ? Quand on analyse les ingrédients qui constituent les grands textes de la kabbale, depuis le Bahir, jusqu’au hassidisme du XVIIIe siècle[5], en passant par le Zohar et les textes lourianiques, on constate que le courant ésotérique a autant emprunté à l’extérieur que le courant philosophique. Le problème est que la kabbale a gagné la bataille du livre de prières où elle a su insérer ses conceptions et ses idées. Les philosophes, héritiers de Maïmonide, s’en sont désintéressés, malgré les treize articles de foi de ce dernier.

Mais la vraie raison de l’émergence et de la prédominance de la kabbale, même aujourd’hui encore, tient peut-être au fait que, d’une manière incompréhensible, l’âme juive a choisi le rêve…

Dans le corpus zoharique il existe un texte qui s’occupe spécifiquement de l’interprétation kabbalistique des préceptes divins. C’est le texte intitulé Ra’ya méhémna, Le Berger fidèle, censé représenter Moïse en personne.

Exposer d’une manière claire et fiable la motivation symbolique des préceptes bibliques dans l’une des parties les plus remarquables du corpus zoharique, à savoir le Ra’ya mehemna, tel est le sujet du remarquable ouvrage dont son auteur, Charlie I Malka, nous fait l’aubaine. L’approche analytique qu’il adopte n’est jamais rébarbative en dépit de l’aridité de la matière étudiée car des présentations générales et des synthèses sont là pour reconstituer ce tout que forment ensemble les différentes strates du corpus zoharique. Dire que l’aspect juridico-légal de ce texte n’avait pas, au préalable, retenu l’attention des chercheurs, serait inexact mais en revanche on peut souligner, sans crainte d’être démenti, que M. Malka est le premier spécialiste francophone à avoir entrepris un tel travail. C’est dire combien sa contribution est précieuse.

Le pari largement réussi par les kabbalistes –car peut-on affirmer sans risque d’erreur que ces adeptes juifs de la science ésotérique n’étaient que des «mystiques» ?- a consisté à dégager un nouvel horizon exégétique sans donner l’impression que l’on quittait ainsi les limites de l’univers traditionnel. On relève constamment une dialectique ou une tension polaire entre l’héritage du passé, le legs talmudico-midrachique, et l’apport nouveau des auteurs du corpus zoharique, notamment Moïse de Léon et le kabbaliste anonyme, responsable de la rédaction du Berger fidèle et des Tikkuné Zohar. Même l’irruption d’entités aussi énigmatiques, indéchiffrables et pratiquement indéfinissable que les sefirot n’a pas soulevé d’opposition alors que les sources juives anciennes ne parlaient, elles, que de logoï (ma’amarot) ou d’attributs (middot). Or, les kabbalistes se griseront tant de ces nouvelles interprétations qu’ils s’interrogeront avec gravité sur les relations entre les sefirot et l’essence divine proprement divine : quelques siècles plus tard, Moïse Cordovéro, auteur du Verger des grenades (Pardès rimmonim) et d’un commentaire remarqué du Zohar, Or yaqar (Précieux luminaire) disserte longuement pour savoir si ces sefirot sont l’essence (atsmut) ou les instruments (kélim) de la divinité.

C’est donc un monde nouveau, animé d’un puissant élan de créativité qui, sans tourner radicalement le dos à l’exégèse traditionnelle, se met en quête d’un sens résolument ésotérique. Ce fait n’a pas échappé à la sagacité de l’un des meilleurs traducteurs américains de la littérature zoharique, Daniel C. Matt.[6] Par exemple –et ceci est nettement perceptible dans le Berger fidèle- l’aspect théurgique joue un rôle prépondérant : les prières quotidiennes récitées par l’orant avec l’intention qui convient, l’accomplissement scrupuleux et intelligent des préceptes et commandements bibliques contribuent à restaurer l’harmonie cosmique par l’unification des sefirot (mâles et femelles, de droite et de gauche), voire à instaurer la sérénité au sein de l’essence divine elle-même, laquelle est mise à mal par les agissements des hiérarchies des forces démoniaque, appelées ici, suivant une formule gnosticisante, «l’autre côté» (voir supra). Cette dimension théurgique n’est pas absolument nouvelle dans le judaïsme puisque de nombreux passages talmudiques, commentant la création de l’univers et de l’homme, affirment que ce dernier est, en quelque sorte, l’associé du Seigneur. Mais cet aspect n’avait encore jamais atteint de telles proportions au point que, dans le sillage de la kabbale de Safed, on se mit à réciter une formule introductive précédant toute oraison et qui s’énonçait ainsi : «En vue de l’union du Saint béni soit-il et de sa Shekhina afin de réunir (le-habber) la femme de sa jeunesse à son amoureux (dodah).

Cette idée d’une intime union entre Dieu et les sefirot, entre Dieu et la Tora (la Tora c’est Dieu, écrira l’auteur des Tikkuné Zohar) et enfin entre Dieu et Israël, est exprimée de façon parfaitement univoque par une phrase du Zohar (III, 73a) : «Trois niveaux sont intimement liés les uns aux autres : le Saint béni soit-il, la Tora et le peuple d’Israël.» L’existence et le destin d’Israël sont donc co-extensifs à l’essence divine : l’un ne se conçoit pas sans l’autre.[7]

On s’interroge à la suite du Berger fidèle sur l’origine et l’essence –simple ou complexe- de la Tora. En effet, d’où s’origine la Tora ? Est-elle de ce monde ci ou d’un autre monde ? Les Proverbes (ch. 8 ; 22s) mettent une entité mystérieuse en relation avec la création de l’univers auquel elle a préexisté. Cette connexion entre la Tora et la création a conduit le midrash ad locum a faire de la première l’instrument de l’adventicité de l’univers. Le Berger fidèle reprend les variations traditionnelles sur ce thème qu’il rehausse d’une saveur fortement mystique et va bien plus loin que les spéculations du Sefer Yetsira.

Durant deux millénaires la Tora est restée auprès de Dieu, dans le domaine intra-divin. Cette Tora que nul n’a jamais vue et que les kabbalistes s’évertuent à reconstituer grâce à leur herméneutique ésotérique, se nomme la Tora de l’émanation (atsilut), c’est-à-dire la Tora qui ne s’est pas encore détachée de l’empire divin et qui, de ce fait, brille d’un éclat primordial. C’est la Tora de la grâce, une Tora paradisiaque dont parle le chapitre 31 des Proverbes. C’est à elle que David faisait allusion dans le Psaume 119 ; 18 : «Dessille mes yeux afin que je découvre les merveilles de ta Tora.» Il est donc évident que la Tora que nous possédons n’est pas celle dont parle le chapitre 8 des Proverbes. Comment s’explique alors cette dégradation de la Tora? Le Berger fidèle en discerne les causes dans l’exil, les persécutions et les pérégrinations forcées d’Israël. Toutes ces graves anomalies sont largement responsables de l’état actuel de la Tora et des interprétations laborieuses qui en furent données. Là où Moïse de Léon, l’auteur de la partie principale[8] du Zohar, parle des vêtements de la Tora en termes neutres, les Tikkuné Zohar et le Berger fidèle évoquent, eux, des «haillons qui déparent la beauté originelle de la Tora.»

Dans la restauration de l’harmonie cosmique l’étude de la Tora joue un rôle crucial. Il s’agit assurément d’une étude menée selon des critères kabbalistiques qui supplantent tous les autres. Se limiter à son sens obvie ou affirmer, par exemple, que le Talmud et la tradition orale n’ont qu’un seul niveau d’intelligence, c’est commettre un grave manquement et entraver l’action des canaux supérieurs de yesod (fondement) et malkhut (royaume) qui sont respectivement la neuvième et la dixième sefira. Ce terme, dont l’origine exacte est toujours controversée, est attesté dans le Sefer yetsira et est censé exprimer différents niveaux de présence divine, vue du côté du récepteur. En soi, la divinité est une absolument. Dans un fameux passage des Tikkuné Zohar, intégré depuis fort longtemps à la liturgie quotidienne, le Patah Eliyahu we-amar (Elie a débuté son discours en ces termes), on lit une sévère mise en garde à l’encontre de celui qui séparerait une «sefira de sa sœur» : c’est ensemble que les dix sefirot constituent l’unité dynamique de la divinité.[9] On peut légitimement s’interroger sur la pertinence de cette expression mise à l’honneur par Gershom Scholem. En tout état de cause, elle vise à se substituer à la doctrine philosophique de l’impassibilité ou de l’immuabilité divine qui conduisit à troquer le Dieu biblique personnel contre un concept divin. Dire que l’essence divine est immuable, que sa volonté est éternelle et que les miracles, par exemple, sont une «hérésie de la nature» ruine les fondements mêmes de la pratique religieuse quotidienne. Or, nous ne pouvons omettre que tout le mouvement kabbalistique se voulait aussi –en dépit d’une imposante structure doctrinale- une réaction à la conceptualisation, à l’abstraction, voire à la vaporisation du contenu positif du judaïsme. Les kabbalistes ne se sentaient pas liés par la loi d’airain de la théologie rationnelle. Pour eux, seul comptait le caractère vivant et agissant d’une divinité libre.

Puisque l’étude véridique de la Tora est l’apanage exclusif des kabbalistes qui avaient remis à l’honneur la notion de sitré Tora, de mystères de la Tora, transformés en simples philosophèmes par Maimonide dans son Guide des égarés, les adeptes de la science ésotérique sont seuls habilités à dispenser un enseignement mystique : une mise en garde de rabbi Siméon ben Yohaï sur ce point nodal se lit dès les premières pages du Zohar (I ; 5a). Un autre passage se veut encore plus clair : Zohar III, 106a spécifie que seule la génération de Rabbi Siméon bar Yohaï fut habilitée à découvrir les mystères de la Tora ; après, il faudra attendre l’avènement messianique…

Toute en veillant à sauver les apparences, en reprenant, par exemple, le sens quadruple des Ecritures, le fameux PaRDeS, le corpus zoharique adopte une position nette quant à la structure de la Tora : les récits et les narrations en sont le vêtement externe, les commandements le corps, mais les mystères (sitré Tora) qui priment tout le reste en sont l’âme. L’auteur des Tikkuné Zohar va jusqu’à établir une sorte de hiérarchie des disciplines traditionnelles : la halacha avance à la gauche des Sages tandis que la kabbale leur ouvre la voie, à droite !

Parfois, la polémique anti-talmudique apparaît au grand jour, ce qui laisse supposer que les antagonismes entre partisans et adversaires de la science ésotérique étaient vifs. Que penser de la réponse à la question suivante : où se situe le tombeau de Moïse ? Dans la … Mishna ! La Mishna aurait ligoté ou entravé la spiritualité de la Tora d’Israël, au point de devenir une sorte de tradition-tombeau au lieu de rester une tradition-jardin. Moïse, présenté ici comme le Berger fidèle, a dû frapper le rocher au lieu de lui parler. Le résultat se fait sentir aujourd’hui encore : la Tora est devenue aussi dure qu’un rocher au lieu de couler de source ( c’est le cas de le dire). Et il faut malheureusement de laborieuses règles d’interprétation pour en saisir le sens. L’auteur va jusqu’à établir une correspondance entre l’herméneutique talmudique et les travaux forcés imposés aux esclaves hébreux en Egypte.

Les Tikkuné Zohar qui sont aussi le fruit du talent littéraire de l’auteur du Berger fidèle n’hésitent pas à reprocher aux talmudistes d’avoir séparé les époux sefirotiques : tif’érét (la sixième sefira) et malkhut (la dixième).. Il faut, conclut-il, sortir de cette Tora de servitude. Ce qui permet d’évoquer d’incontestables relents d’antinomisme. L’un des mystères de la kabbale a consisté à fournir des commandements bibliques des explications extrêmement recherchées sans jamais tenter de s’affranchir de leur accomplissement. Ces spéculations hardies sur les mondes supérieurs où les unions réputées illicites ici-bas ne le sont plus, ces développements enflammés sur l’époque messianique qui vivra une véritable métamorphose de la Tora, ne laissent pas d’étonner : s’agit-il de la gêne naturelle propre à tout mystique, obligé de demeurer dans le cadre un peu rigide d’une tradition écrite ? Ou avons-nous affaire aux prodromes d’un mouvement, qui tel le sabbataïsme, manquera d’emporter tout le judaïsme puisque son principal initiateur pensait qu’on s’était acquitté de ses devoirs religieux en en prenant le contre-pied (qiyyumah shel Tora hu bittulah) ?

La nostalgie des temps messianiques entretenait l’espoir qu’un jour, dans un monde libéré des persécutions et des haines, le fardeau de la Tora (‘ol Tora) serait moins lourd à porter. En effet, la tension polaire existant entre l’exil et la rédemption rend très vivaces les espérances messianiques de l’auteur. Mais la question qui se pose est de savoir quelle Tora aurons nous à l’époque messianique ? C’est une Tora, nous répond l’auteur du Berger fidèle et des Tikkuné Zohar, qui sera très différente de celle que nous avons.

Un verset d’Isaïe (43 ; 7 : Tous ceux qui se nomment de mon nom, ceux que j’ai, pour ma gloire, créés, formés et fabriqués) est appelé à la rescousse. La création, la formation et la fabrication sont trois niveaux, trois éons ou âges du monde différents les uns des autres.

A ces trois âges du monde –que précède le tout premier, celui de l’émanation, atsilut- correspondent des torot différentes :

- au monde de l’émanation correspond une Tora primordiale

- au monde où prévaut la matière correspond une Tora matérielle.

Quelle façon inattendue de relativiser la valeur de la Tora en laissant entendre qu’elle n’est pas immuable et qu’à une époque dominée par la matière répond une Tora tout aussi concrète et matérielle ! Est-ce que l’auteur ne mesurait pas les conséquences de ses spéculations hardies ? C’est peu probable, surtout lorsqu’il nous invite à trouver refuge dans l’«arche de Noé» de la kabbale afin de ne pas être submergé par la déferlante littéraliste… Ceci n’est pas sans rappeler les visées d’un certain moine calabrais, Joachim de Flore (mort en 1201), devenu célèbre pour sa fameuse théorie de l’Evangile éternel et qui prétendait que depuis douze siècles, l’Eglise n’avait pas correctement interprété les doctrines du Christ…[10]

Nous sommes loin des spéculations naturalistes d’un Maimonide qui bannissait tout ésotérisme mystique de son horizon intellectuel. Un bref coup d’œil jeté sur la troisième partie du Guide des égarés où les commandements sont répartis en quatorze classes montre que les auteurs du corpus zoharique entendaient réagir à des explications socio-politiques en leur opposant des motivations essentiellement symboliques et mystiques.

Par son talent et sa connaissance parfaite des sources juives anciennes et des langues hébraïque et araméenne, l’auteur apporte un démenti au jugement quelque peu sévère porté par un Sage talmudique, rabbi Jehuda, sur les traductions : Celui qui traduit un verset littéralement est un menteur et celui qui y ajoute quelque chose est un blasphémateur. (Kiddushin 49a). Les nombreux passages du Berger fidèle transposés en langue française gardent tout leur sens et toute leur saveur.

Sans être des naturalistes ni des botanistes confirmés, les adeptes du courant ésotérique observaient attentivement la nature. Et notamment les roses. Dans le Zohar, comme dans la littérature talmudique, les Sages déambulent le long des routes, parlent le long des rivières ou des cours d’eau, comme si cette proximité aux éléments favorisait une reconnaissance de l’origine divine de la nature, créature de Dieu elle aussi.

Il y a aussi la correspondance du microcosme qu’est l’homme avec le macrocosme où il a sa place, comme dans l’économie générale de l’univers. Pourquoi la rose ? Parce qu’elle est un symbole universel et qu’elle est attestée dans la Bible où on la compare à Israël. Le prophète Oséé (ch. 14) annonce qu’Israël s’épanouira comme une rose.

Les noms hébraïques les plus fréquents sont shoshanna, havatsélét. Le titre du roman Le lys dans la vallée est d’origine biblique (Cf. Cantique des Cantiques ch. 2). Ce terme étrange havatsélét , les Sages l’ont décomposé en havouya be-tsillah : cachée dans son ombre.

Dans le Midrash (notamment du Lévitique Rabba et du Cantique des Cantiques) on compare la rose à la communauté d’Israël. Le Zohar n’a fait que reprendre cette symbolique déjà existante pour la systématiser et la développer en la rehaussant, comme d’habitude, d’une saveur mystique,.

Le Midrash insiste que c’est par amour de la rose que Dieu sauve ou épargne l’ensemble du verger : Allusion aussi au parfum de la rose que Dieu hume et se refuse à détruire l’univers par un second déluge. Ceci signifie que l’univers existe par les mérites d’Israël qui étudie et applique la Tora.

«Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ; il fait paître dans les roses (Cantique des Cantiques). Bien que les roses soient entourées d’épines, il sait faire paître parmi les roses. D’après une autre interprétation, l’Ecriture compare Dieu à une rose parce que, de même que la rose est rouge bien que son jus soit blanc, le Saint béni soit-il transforme pour le besoin de son monde, la rigueur en miséricorde. Ainsi qu’il est dit (Isaïe 1 ; 18) : Quand vos péchés seraient comme écarlates, ils deviendront blancs comme de la neige.

Rabbi Abba se trouvait un jour en voyage, rabbi Isaac l’accompagnait. En marchant, ils aperçurent sur leur route des roses. Rabbi Abba en cueillit une et continua son chemin. Ayant rencontré Rabbi Yossé, celui-ci dit : il est certain que la Shekhina est présente et que rabbi Abba ne tient la rose dans sa main que pour nous apprendre par l’image un trait de sagesse. Rabbi Abba lui dit : assieds toi, mon fils, assieds toi. Les voyageurs s’assirent.

Sentant l’odeur de la rose, rabbi Abba s’écria : en vérité, l’univers ne subsiste que par le parfum et c’est pour cette raison qu’à la fin du jour du chabbat on doit humer le parfum du myrte.

Il est écrit : mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ; et il fait paître parmi les roses. Pourquoi mon bien aimé est-il à moi et pourquoi suis-je à lui ? Parce qu’il conduit l’univers avec des roses. (ro’é ba-shoshanim) De même que la rose a un parfum agréable et qu’elle est rouge et qu’après qu’on en extrait le jus elle devient blanche, tout en conservant son parfum, de même la Saint béni soit-il agit de cette façon dans le monde, sans quoi l’univers ne subsisterait pas, à cause du pécheur. Car le pécheur est appelé rouge ainsi qu’il est dit «quand vos péchés sont comme l’écarlate ils deviendront blancs comme de la neige.

Le pécheur offre son sacrifice au feu qui est rouge ; il fait, autour de l’autel, les aspersions avec le sang qui est également rouge, symbole de la rigueur. Mais le sacrifice une fois consumé, c’est une fumée blanche qui s’élève. Ainsi, le rouge s’est transformé en blanc, la rigueur en clémence. Remarquez en outre que la rigueur ne reçoit son odeur que du côté rouge. C’est pourquoi Rabbi Yehouda dit : Que signifient les paroles : «Ils se mirent à crier plus haut et ils se faisaient des incisions, selon leurs coutumes avec des couteaux et des lancettes jusqu’à ce qu’ils fussent de leur sang.»

Mais les faux prophètes savaient qu’ils n’obtiendraient aucun secours du côté de la rigueur que par la couleur rouge.

Rabbi Isaac dit : il y a deux genres de sacrifice que l’on offre : le rouge et le blanc. De l’un comme de l’autre s’exhale une odeur. De même que la rose est rouge et blanche, de même le sacrifice est parfois rouge, parfois blanc. D’ailleurs, tout sacrifice est composé de rouge et de blanc : les parties grasses des sacrifices produisent une fumée rouge, l’encens produit, lui, une fumée blanche. Et les deux couleurs s’élèvent vers le ciel.

Dieu aussi conduit son univers avec le rouge et le blanc, c’est-à-dire avec la rigueur et la miséricorde. Comme la rose.

L’Écriture dit : et ils se tiendront en ma présence pour m’offrir la graisse et le sang. C’est pour correspondre aux deux degrés, le rouge et le blanc, que l’homme qui fait pénitence jeûne pour offrir sa graisse et son sang. Car, de même que la rose qui est rouge et blanche ne peut devenir entièrement blanche qu’en passant par le feu, de même le sacrifice ne devient extrêmement blanc que quand le pénitent passe par le feu ; or, la privation de nourriture affaiblit le corps et provoque la fièvre ; et c’est ce feu qui brûle dans les veines de l’homme qu’il convient d’offrir comme sacrifice à Dieu. C’est pour cette raison que rabbi Eléazar faisait cette prière chaque fois qu’il jeûnait : « Mon Dieu, Dieu de mes pères, tu sais que j’ai offert ma graisse et mon sang en les échauffant par la faiblesse de mon corps. Qu’il te plaise d’agréer le parfum du sacrifice qui s’échappe de ma bouche en ce moment, en guise de l’odeur de l’holocauste qui s’échappait du feu allumé sur l’autel : puisses tu me pardonner mes péchés.»

Il résulte de cette prière que pendant le jeûne, l’homme offre sa graisse et son sang et que l’odeur qui sort de sa bouche remplace celle qui s’élevait au-dessus de l’autel. On a institué la prière à la place des sacrifices. Mais il faut que l’homme, pendant la prière, ait l’intention que celle-ci tienne lieu de sacrifice.

C’est à la fin du jeûne que s’expliquent les paroles de l’Ecriture : Nb 30 ; 23 : que tout ce qui peut passer par les flammes soit purifié par le feu.

Rabbi Yossé dit : tant que le sanctuaire existait à Jérusalem, on obtenait la rémission des péchés par les sacrifices, aujourd’hui on l’obtient par la prière.

D’après une autre interprétation, le passage «mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, et il fait paître dans les roses» signifie : de même que les roses sont entourées d’épines, de même le Saint béni soit-il régit son monde avec des justes et des coupables ; de même que sans les épines, les roses ne subsisteraient pas, de même sans les coupables les justes ne seraient pas distingués.

Rabbi Yehouda dit : par quoi les justes sont ils distingués ? Par les coupables, sans lesquels les justes ne seraient point distingués.

Selon une autre interprétation , les termes «et il fait paître parmi les roses…» signifie que Dieu régit son monde (shesh shanim) pendant six jours alors que le septième jour sera la chabbat du Seigneur. Et enfin, d’après une autre interprétation les termes «il fait paître parmi les roses» signifient : (ba-shoshanim) bashonim = ceux qui étudient la Tora.»

( Zohar II, fol 21a-22a)

Ce passage du Midrash occulte (Zohar II, 20a) combine élégamment la symbolique des couleurs avec celle des sacrifices. En maître consommé de la mystique, Rabbi Abba cueille une rose rouge dont on sait qu’elle symbolise la Shekhina.

Cet acte qui n’est guère anodin retient l’attention de rabbi Yossé qui prend place aux pieds du sage. Ce dernier commence son enseignement en disant que c’est le parfum (des fleurs) qui permet au monde de subsister; le corps n’en a guère besoin, seule l’âme (l’intérieur de l’homme) en tire profit. Ce qui explique le rite de la havdala (cérémonie de séparation entre le chabbat qui s’achève et les jours ouvrables qui commencent) où l’on hume le parfum de plantes aromatiques. Il insuffle à l’âme triste un regain de vigueur.

Pourquoi ce symbolisme de la rose? Parce que Dieu gouverne ainsi l’univers, comme nous l’apprend le Cantique des Cantiques (2; 16): Mon bien-aimé est à moi et moi à lui, lui qui mène paître [son troupeau] parmi les roses. Une rose peut perdre sa couleur rouge et devenir blanche si on la rapproche d’une source de chaleur mais elle ne perdra pas son parfum. Il en est de même de l’univers qui est dirigé alternativement par les attributs de rigueur (rouge) et de miséricorde (blanc). Dès lors, rabbi Abba développe la symbolique des couleurs en se référant à un verset d’Isaïe (1; 18): si vos péchés sont comme des étoffes écarlates, ils devront blanchir comme de la neige. S’ils sont rouges comme le cramoisi, ils devront devenir comme de la laine.

Le pécheur est “rouge” par nature: le feu qui consume l’animal immolé est rouge, le sang qu’il répand aux quatre extrémités de l’autel est rouge lui aussi; enfin, l’attribut du jugement, qui fait rage en ce moment là, est rouge. Mais la fumée qui s’élève de l’autel est, elle, entièrement blanche. Le blanc a supplanté le rouge, l’attribut de la miséricorde a détrôné la rigueur implacable du jugement. De même, nous dit rabbi Abba, que la rose est à la fois de couleur blanche et rouge, ainsi le sacrifice a ces deux couleurs qui sont respectivement celles du sang et de la graisse. On peut en dire autant de l’encens lui-même dont certaines composantes sont de couleur blanche alors que d’autres sont de couleur rouge. Rabbi Abba applique à présent ce symbolisme à l’homme qui s’offre lui-même en sacrifice en jeûnant: il se mortifie (i.e. sa chair et son sang) puisqu’il s’abstient volontairement de se nourrir. Un verset d’Ezéchiel (44; 15) est cité: … ils se tiendront devant moi pour m’offrir la graisse et le sang. L’homme doit faire de même: sa face blêmit en raison de son carême. Plus aucune couleur n’égaie les traits de son visage. On cite dans ce passage la prière que rabbi Eléazar récitait après un jeûne: Tu sais bien O Seigneur mon Dieu et Dieu de mes pères que je t’offre mon sang et ma chair (graisse) que j’ai consumés par un feu qui mine mon corps. Accepte que l’haleine qui s’exhale en ce jour de ma bouche ait la même valeur que l’odeur âcre des flammes du sacrifice, et puisses-tu poser sur moi un regard bienveillant… Le texte tire les leçons de cette oraison en ces termes: l’homme expie désormais ses péchés par le jeûne et la prière.

On peut voir comment la cueillette d’une rose fragile donne lieu à des interprétations qui vont de la direction divine de l’univers à la rémission des péchés et à la symbolique des couleurs dans le Zohar. C’est une façon de montrer l’unité sacrée de l’univers et de rendre hommage au caractère divin de la création. Que vaut une rose ? L’univers tout entier !

Maurice Ruben-Hayoun (ancien professeur à l’Uni de Genève). Dernier ouvrage paru, Regard de la tradition juive sur le monde (Genève, Sltakine, 2020)

Résumé : La kabbale, improprement traduite par le vocable mystique, est née très probablement dans l’univers talmudique d’où une main éditoriale l’a sévèrement limitée pour ne pas céder à la poussée d’un courant charismatique risquant de devenir incontrôlable en raison de ses implications apocalyptiques. On en retrouve la trace dans ce corpus grâce à des allusions ou à des références à des écoles d’allégoristes dont les exégèses subsistent sous une forme très abrégée (les dorshé hamourot et les dorshé reshumot). Une ligne mystique allant du sefer yetsira aux hassidim du XVIIIe siècle, passant par le sefer ha-Bahir et le sefer ha-Zohar a, néanmoins pu se reconstituer. Nous avons consacré l’essentiel de nos développements à la Bible de la kabbale, le Zohar. Et pour montrer que les mystiques juifs étaient comme tous leurs congénères dans d’autres religions, nous avons conclu en produisant un long passage sur la symbolique de la rose, qui combine la symbolique des couleurs et la rémission des péchés.

[1] Voir la citation du témoignage d’Isaac d’Acco (Saint Jean d’Acre) dans notre ouvrage, Le Zohar. Aux origines de la mystique juive, Paris, Pocket-Agora, 2004.

[2] Voir notre Historiographie juive (avec Alain Boyer) Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 2001.

[3] Voir notre Exégèse juive, PUF, Que sais-je ?, 2002.

[4] Gershom Scholem, Le Nom et les symboles de Dieu dans la mystique juive. Traduction de l’allemand avec introduction et notes par Maurice-Ruben Hayoun, Paris, Cerf, 1983 (rééd. 1989)

[5] Voir nos Lumières de Cordoue à Berlin, volumes I & II, Paris, Pocket-Agora, 2008.

[6] The Zohar. Pritzker edition. Translation and commentary by Daniel C. Matt. Stanford University Press, 2004.

[7] Cette phrase sera reprise sous une forme légérement différentes dans l’ Addir ba-Marom de Moshé Hayyim Luzzato.

[8] Intelligemment reprise et vulgarisée par Gershom Scholem, cette expression allemande originelle Urheber vom Hauptteil des Sohars est due à l’un des pionniers de la recherche sur la kabbale au XIXe siècle, Adolph Jellinek (1821-1894) ; voir Maurice-Ruben Hayoun, La science du judaïsme, PUF, QSJ ?, 1996 p 63s

[9] Voir Gershom Scholem, Le nom et les symboles de Dieu dans la mystique juive, Paris, Le Cerf, 1983, 1989 (traduction de l’allemand avec introduction par MRH) ; idem, La kabbale : les thèmes fondamentaux, Paris, Le Cerf, 1986 (traduction de l’allemand avec introduction par MRH) ; Idem, De la création du monde à Varsovie, Paris, Le Cerf, 1990 (traduction de l’allemand avec introduction par MRH).

[10] Voir notre Renan, la Bible et les Juifs, Paris, Arléa, 2008, chapitre VI, in fine.

-

Maurice-Ruben Hayounhttps://lepontdesidees.fr/author/mrubenauteur/

-

Maurice-Ruben Hayounhttps://lepontdesidees.fr/author/mrubenauteur/

-

Maurice-Ruben Hayounhttps://lepontdesidees.fr/author/mrubenauteur/

-

Maurice-Ruben Hayounhttps://lepontdesidees.fr/author/mrubenauteur/

Réponses