Les juifs, Israël et le monde

Dans le contexte d’une actualité violente et de plus en plus polarisée, Emile H. Malet explore dans son dernier essai les nouvelles formes de l’antisémitisme aujourd’hui et propose un narratif de discernement, dans sa profondeur historique et culturelle, entre le peuple juif et l’Etat d’Israël.

« Entre le monde d’une part, Israël et le peuple juif par ailleurs – une dissociation spécieuse et discriminante-, il s’est installé une fêlure, un fossé d’incompréhension ». Tel est le constat, aiguisé par l’actualité, à partir duquel l’intellectuel Emile H. Malet a ressenti le besoin d’écrire son dernier essai « La haine des Juifs » paru en mai dernier (éditions Campagne Première). Selon l’approche de croisement des savoirs qui caractérise les débats de son émission sur la chaîne parlementaire LCP « Ces idées qui gouvernent le monde », mêlant histoire et sociologie, politique et géopolitique, culture et psychanalyse, l’auteur questionne « le dédain accusateur d’une partie du monde pour les juifs et la confusion entretenue consciemment ou inconsciemment sur la fusion supposée entre Israël et le peuple juif ».

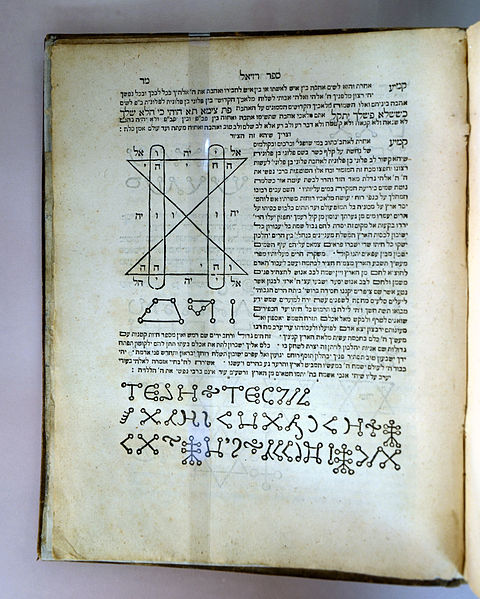

Son propos est d’analyser et de déconstruire, à travers les âges, les lieux et les postures, les sentiments mêlés d’antijudaïsme, d’antisionisme et d’antisémitisme, sous toutes leurs formes, en s’attachant à démontrer que « l’Etat d’Israël et les diasporas juives constituent des entités solidaires et distinctes, autonomes et complémentaires, traversées par des singularités culturelles, un legs religieux et spirituel, des acquis démocratiques et philosophiques les plus diversifiés, une mythologie commune ‘textée’ à la Bible et aux autres grands textes et grands auteurs dont s’ennoblissent les civilisations ».

Une telle approche, objective mais engagée, s’explique sans doute par les origines et le parcours de l’auteur : Emile H. Malet est né en Algérie au moment de la création de l’Etat d’Israël, dans une famille française et juive sépharade, et a grandi dans un proche environnement quotidien musulman. Comme il le dit lui-même : « Ma langue maternelle est un sabir de français, d’hébreu et d’arabe. Je suis de culture française, européenne aussi, mêlée fortement d’ingrédients sémitiques et méditerranéens. D’où un certain tissage judéo-arabe latent dans ma perception culturelle des événements, qui me fait charnellement proche d’Israël et en résonance bienveillante avec le monde arabe, Palestiniens compris ». Le français devenant à l’école de la République sa langue d’expression éducative et culturelle, Emile H. Malet, titulaire d’un double doctorat, a investi tous les secteurs de réflexion où son esprit agile et transversal lui permettait d’interroger la complexité du monde. Il a ainsi été journaliste pigiste et chroniqueur (Le Quotidien de Paris, Les Echos, Le Monde, Le Figaro, France Culture…), cofondé le Journal français de psychiatrie, et a publié de nombreux essais ([1]), avant de fonder la revue Passages, le think thank ADAPes et Le Pont des Idées, ce qui l’a conduit naturellement à créer en 2019 son émission sur la chaîne parlementaire française « Ces idées qui gouvernent le monde ».

Dans un chapitre « l’antisémitisme d’Europe et de Russie », Emile H. Malet rappelle les formes violentes de l’antisémitisme en Europe et en Russie avant la Première Guerre mondiale, dans la France de l’affaire Dreyfus, dans la MittelEuropa de la fin du XIXème siècle et dans la Russie impériale puis bolchévique, qui ont conduit un nombre important de juifs européens, « pour qui l’impasse était ubiquitaire de Berlin à Moscou », à émigrer vers des terres plus clémentes (aux Etats-Unis notamment), mais aussi à la naissance du sionisme, ce projet d’un nouvel Etat d’Israël, sous l’impulsion en particulier du journaliste viennois Theodor Herzl. Parallèlement, est évoqué le « brillant moment culturel et scientifique, qui allait finir dans les cendres de la barbarie nazie » au début du XXème siècle – avec des figures comme Franz Kafka, Albert Einstein, Gustav Mahler, Karl Marx, Sigmund Freud…

A la lumière de ce passé composite et sans cesse recomposé, l’auteur questionne la résurgence aujourd’hui, à la faveur de la réponse d’Israël suite aux massacres du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas à proximité de Gaza, d’un « antisémitisme nouveau, qui, de son substrat religieux chrétien, argument originaire de l’antijudaïsme, se mue en un antisionisme de diffusion populiste et islamiste, un anti-Israël radical. » Il interroge les raisons qui conduisent à ces amalgames entre la judéophobie historique et les formes actuelles d’israélo-phobie.

La diaspora juive

Emile H. Malet consacre plusieurs chapitres instructifs à la diaspora juive, en rappelant les différentes vagues d’émigration qui l’ont constituée : de Russie et d’URSS vers les Etats-Unis (quatre millions entre 1881 et 1932), 900.000 personnes des trois pays du Maghreb, de Libye, de Syrie, du Yemen (pour les deux tiers vers Israël et le reste vers l’Europe et les Etats-Unis). En sorte que la diaspora juive, ce « peuple juif bariolé par les cultures du monde et une implantation plutôt réussie sous les diverses latitudes géographiques », est estimée aujourd’hui entre sept et huit millions, contre sept millions de juifs israéliens. « C’est David contre Goliath », remarque Emile Malet, qui rappelle que la population palestinienne, en comptant les réfugiés, est estimée à douze millions de personnes, à rapprocher de huit milliards d’êtres humains sur la terre, dont deux milliards de musulmans réputés a priori favorables à la cause palestinienne. « Entre ces juifs d’ailleurs et les juifs du dedans d’Israël, les relations sont mêlées, bien souvent solidaires, parfois passionnelles, mais sans interférence sur la conduite politique des Etats concernés. »

Reprenant la thèse d’Annah Arendt selon laquelle les diasporas disent autant de l’identité d’un peuple que son ancrage territorial, Emile Malet s’attache à décrire la force de la diversité culturelle, en particulier via la diaspora, qui est selon lui également constitutive de l’identité juive, aux côtés des textes fondateurs, lesquels comprennent aussi les textes modernes sur les droits fondamentaux et les libertés.

Cette réflexion à 360 degrés sur l’identité juive et l’histoire du peuple juif, plurimillénaire, qui ne se réduit pas à l’Etat d’Israël fondé en 1948, conduit Emile H. Malet à appeler à dissocier identité juive et politiques israéliennes pour combattre les dérives d’un antisémitisme modernisé. Il en découle un regard particulier sur le conflit israélo-arabe et sa polarisation par les extrêmes à laquelle on assiste aujourd’hui. En regrettant que la communauté internationale et certains responsables de la politique étrangère ici et là paraissent céder aux amalgames évoqués plus haut, sans recul ni culture historique, Emile H. Malet dénonce la symétrie fataliste qui a toujours prévalu dans le conflit, avec d’un côté la logique sécuritaire des Israéliens, axée notamment sur une politique d’expansion des colonies (qu’il dénonce – cf extraits), de l’autre « la stratégie nihiliste des Palestiniens n’offrant d’autre réponse que le terrorisme individuel, populaire et balistique, et sur le plan politique avec des revendications maximalistes (retour des réfugiés). » Pour Emile H. Malet, qui estime « qu’il a manqué aux Palestiniens une déclaration Balfour explicitant les contours frontaliers d’un foyer palestinien cohabitant avec le voisin israélien », il n’y a pas d’autre voie « pour ces deux peuples appelés à durer sur cette terre » que la « solution à deux Etats ».

Pour Emile H. Malet, la solution du conflit s’inscrit nécessairement dans un cadre plus large, régional et international, qui traite en profondeur des racines des malentendus et mauvaises perceptions réciproques (« Le règlement du conflit israélo-palestinien appelle à une renaissance des relations judéo-arabes. »). Sa réflexion s’achève sur une intégration de tout ce qu’il a évoqué dans les chapitres précédents, avec l’esquisse d’une solution permettant d’envisager l’avenir sur une base de respect et de reconnaissance mutuelle, croisant pour Israël le sionisme des origines aux autres sources d’émancipation et de progrès, notamment avec la culture démocratique des droits de l’homme et des libertés, dans le cadre d’une laïcité plus conforme aux nouveaux modes de vie et d’une sécularisation des sociétés : « On n’en sortira pas autrement qu’en laïcisant les enjeux du conflit. Le conflit israélo-palestinien trouvera sa résolution dans un compromis démocratique et laïc qui exclut la violence et les identités absolutistes. ».

Extraits :

Sur la démarche de l’auteur :

- « On écrit toujours pour réparer une souffrance, une douleur, un traumatisme. Pas pour l’effacer, plutôt pour éviter que le souvenir ne fasse écran avec la vie ».

- « Peut-on encore porter un regard objectif, critique aussi, quoique bienveillant et sans ornières idéologiques, en questionnant la politique de l’Etat d’Israël et en revisitant l’histoire du peuple juif, quand on se réclame juif et français, d’une laïcité sans dogme ? »

Sur la distinction entre antisionisme et antisémitisme :

- « Le fait que l’antisémitisme et l’antisionisme soient désormais substituables d’un point de vue sémantique oblige à une vigilance stratégique et éthique pour ne rien laisser passer des pourfendeurs d’Israël et du peuple juif. »

- « Il nous faut distinguer à la fois l’antisémitisme du passé et l’antisionisme du présent et comment ces deux fléaux ont trouvé des voies de communication. »

Sur le conflit israélo-palestinien et les tentatives diplomatiques pour trouver une solution :

- « La sécurité d’Israël suppose de vaincre son isolement proche-oriental en s’ouvrant des fenêtres propices à une collaboration avec le maximum de pays musulmans et arabes – de la Jordanie au Maroc. Une démarche d’ouverture qui peut trouver un appui et un relais précieux auprès des diasporas juives, qui pourraient en l’occurrence renouer avec d’anciens pays arabes dont ils sont natifs quoiqu’exilés et influer également sur le cours politique du pays où ils vivent pour favoriser une issue négociée au conflit israélo-palestinien. »

- « Le conflit israélo-palestinien présente la particularité, dans une nouvelle négociation de paix, de devoir être appréhendé sur la base de valeurs partagées, en cherchant à faire disparaître cette méfiance séculaire accumulée depuis des siècles. »

Sur la politique d’Israël et la société israélienne :

- « Israël n’a rien à gagner à poursuivre la colonisation. En stopper le cours et en marginaliser les traces socioculturelles constituerait à coup sûr une meilleure stratégie pour durer. On ne gagne jamais une guerre coloniale sur le long terme. La majorité des juifs vivant ailleurs qu’en Israël sont opposés à la colonisation. »

- « Israël doit envisager l’avenir en croisant le sionisme des origines aux autres sources d’émancipation et de progrès, pas seulement les Lumières, mais aussi avec la culture démocratique des droits de l’homme et des libertés, à l’aune d’une laïcité plus conforme aux nouveaux modes de vie et d’une sécularisation de la frange la plus religieuse pour prévenir l’établissement d’une théocratie. »

- « Israël se plaît à cultiver les paradoxes, société d’ouverture et fort teintée de provincialisme, cosmopolite et repliée sur des arcanes sécuritaires, proche de l’esprit des Lumières avec des poches d’exclusion, toujours en avance et crispée d’archaïsmes. Société d’anticipation et d’effroi, confrontée à un conflit interminable, aussi sûre d’elle-même que profondément inquiète et en recherche permanente de sécurité. On mesure mal combien cette société israélienne fonctionne à l’affect. »

Sur les perspectives :

- « Israël peut et doit hériter de la capacité ancestrale de cohabitation et de coexistence du peuple juif s’il fait siennes les valeurs d’ouverture, d’ensemencement culturel et de justice qui ont tissé pendant des millénaires l’itinéraire du peuple juif ».

- « Tous les conflits qui ont trouvé leur résolution ont pu se conclure dans une paix des braves reconnaissant des droits équivalents aux contractants, ainsi que des devoirs respectifs pour permettre une cohabitation et une coexistence. »

- « On n’en sortira pas autrement qu’en laïcisant les enjeux du conflit. Le conflit israélo-palestinien trouvera sa résolution dans un compromis démocratique et laïc qui exclut la violence et les identités absolutistes ».

*adhérent de l’ADAPes

À propos de l’ouvrage d’Emile H. Malet, La Haine des juifs, éditions Campagne Première

[1] « Socrate et la rose » (1983), « Adresse sur l’immigration » (1987), « Résistance et mémoire » (1993), « La xénophobie » (1994), « Al Qaïda contre le capitalisme » (2004), « Mobilités et vies contemporaine » (2008), « Le capitalisme contre le monde » (2009), « Adresse au père » (2010), « Défendre la civilisation face à la mondialisation » (2014), « Freud et l’homme juif » (2016).

-

Jean Lamyhttps://lepontdesidees.fr/author/jlamyauteur/

Responses