Mazarine : L’attrape secret !

Jean-Luc Favre Reymond

C’est une femme honorable à plus d’un titre ! Voire carrément méritante ! Mazarine Pingeot, fille du charismatique et mystérieux, François Mitterrand, Président de la République Française de 1981 à 1995, mais également écrivain hors pair et grand érudit ; née d’une relation « adultérine » mais dûment consentie avec Anne Pingeot, conservatrice des Musées et critique d’art de renommée. Révélée au grand public en 1995, son existence aura fait grand bruit à l’époque, sans toutefois éprouver le scandale convenu dans ce type d’affaire. Pourquoi François Mitterrand a-t-il caché l’existence de sa fille aussi longtemps, dont un autre illustre écrivain en la personne du polémiste Jean-Edern Hallier, fera les frais à son tour, non sans mauvaise foi et esprit de vengeance, lorsqu’il tenta vainement de révéler l’existence de Mazarine dans un ouvrage finalement jamais publié, subissant de plein fouet le courroux présidentiel. Il n’empêche que Mazarine, fit très tôt l’apprentissage du « secret d’Etat », (« Le mensonge, c’est ma bulle, ma prison, je me suis toujours arrangée pour ne jamais mentir , j’étais déjà moi-même un joli mensonge qui courrait dans la cour de l’école ») surprotégée par un père aimant et attentif, comme en témoignent les nombreux albums privés de l’ancien chef de l’Etat confectionnés de manière presque infantile, mais avec une grande précision chronologique, révélant une sincérité et une sensibilité presque inattendues de la part de cet homme réputé froid et distant – mais plus encore les centaines de lettres d’amour de François à Anne, de 1963 à 1981, 1200 environ, témoignant là encore d’une passion hors du commun, entre ces deux êtres que tout originellement séparait et qui faillit ne jamais perdurer. Anne la bien-aimée, la raison d’être d’un homme martelé par les responsabilités politiques successives, porté par une ambition démesurée ; mais sans Elle, qu’en aurait-il été de la vie publique et sentimentale de François. Anne dont l’abnégation presque religieuse à l’égard de son « protecteur et libérateur », subira mille tourments et mille doutes pour finalement résister encore et encore à l’inévitable rupture. Elle restera jusqu’à la fin aux côtés de son unique amour, emportant avec eux cette folle et impossible passion. « C’était un amour absolu », (Laure Adler, un jour, un destin). Même si dans ce cas précis l’amour est d’abord contrainte, et même si Mazarine saura s’en affranchir avec le temps, non sans douleur toutefois. L’enfermement, même dans une cage dorée, relève tout de même de la privation de liberté. Et il faudra d’ailleurs attendre cette date mémorable de 1995 pour que François Mitterrand lève enfin le voile au hasard d’une photographie qui fera date publiée dans Paris-Match. Le secret est enfin rompu, ce qui ne signifie nullement que la liberté soit aussi retrouvée, loin s’en faut. Et Mazarine, au caractère bien tranché, n’entend pas en rester là. Sa liberté sera la sienne, défiant toutes les « roublardises » du père aimant. Ainsi à l’issue de brillantes études à l’Ecole Normale Supérieure, elle devient tour à tour, agrégée de philosophie, puis Docteure d’Etat et enseignante à Paris VIII (Seine Saint Denis) en héritant de son père le don d’écrire. Elle publie en 1998, un premier ouvrage intitulé simplement « Premier roman », qui se vendra à 50 000 exemplaires et traduit en plusieurs langues, puis par la suite en 2005 « Bouche cousue » chez Juilliard, vendu celui-ci à 250 000 exemplaires, une véritable prouesse éditoriale. Auteure à ce jour d’une vingtaine de publications, elle vient de faire paraître un ouvrage pour le moins inattendu, « Vivre sans » (une philosophie du manque), incursion atypique dans le monde de la philosophie, mais dont les racines sont belles et bien contemporaines, même en puisant passionnément son inspiration chez les Anciens. Et pour cause ! Il en va d’une universalité bienséante apte à vaincre les soupçons.

Qu’est-ce que le manque au juste ?

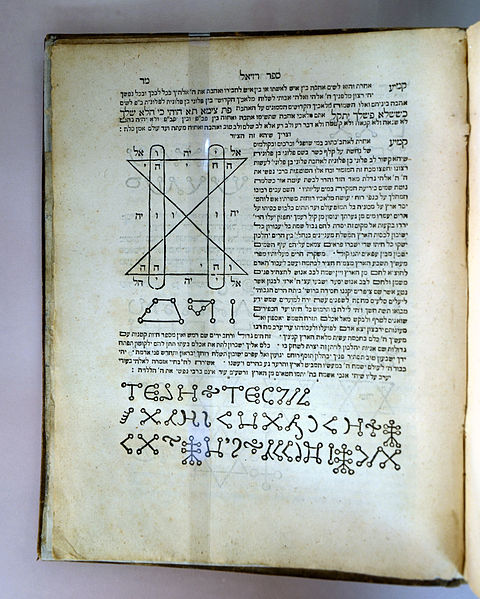

Difficile réponse, qui engage l’être tout entier, « il est admis que le manque, le défaut, la faiblesse, font partie de ces caractéristiques essentielles et négatives de l’homme qu’une dialectique dont il a la clé aurait transformées en atout » (page 10). Une dialectique certes, mais certainement pas, ou pas encore un principe dans lequel l’âme viendrait s’engouffrer naïvement et imprudemment. A cet égard, il faut relire Platon et plus précisément « Le Banquet » – pour lequel le désir est manque, et comme le rappelle très justement André Comte Sponville, lors d’une conférence prononcée à Genève. « Ce qu’on n’a pas et qu’on n’est pas, ce dont on manque – voilà les objets du désir et de l’amour ». Tout est dit ou presque au travers de cette incertaine parabole digne des Evangiles. Mais encore, « Je n’aime et ne désire que ce qui me manque. Je n’aime et ne désire que ce que je ne connais pas », à l’inverse d’un Spinoza, pour lequel le désir n’est pas manque, mais plutôt une frustration de ce que l’on ne possède pas. D’ailleurs et logiquement désirer ce que l’on possède déjà, et pour le coup multiplement consommé relève de l’appartenance signifiante et dûment signifiée qui n’a guère besoin de souterraine explication. Lorsque le désir est satisfait, il n’y a plus de manque. Pour Mazarine Pingeot, le manque répond à d’autres facultés d’une certaine manière. « Dans le virtuel, on ne ment pas, on ne souffre pas, il n’existe pas de faille » (Page 10). Le virtuel voilà donc la solution à toutes nos souffrances et à nos affres permanentes, en cela qu’il n’est qu’une perception dédoublée, lissée de la réalité, privée de toute émotion, donc finalement de désir et de manque. La toile est une factice représentation qui tourne sur elle-même, et ce pour l’éternité impalpable, à défaut d’un « cosmos harmonieux », avec en arrière-plan l’idée d’une satisfaction « qui ne viendrait plus ». Faut-il alors renoncer à la conscience ? Faut-il renoncer au sujet ? Là semble se nicher une réponse plausible à nos interrogations, car le manque est également un trop plein du désir naissant, comme au fait de nombreuses idéologies dont nous sommes historiquement tributaires, porteuses d’espoir pour quelques-unes, mais aussi de mensonges probants pour d’autres, auquel cas nos sociétés de consommation, et de surconsommation suivraient la courbe ascendante. Mais soyons certains, à cet endroit, le bonheur n’existe pas. Et si Mazarine Pingeot ne l’écrit pas aussi clairement, observant ici une intelligente prudence ; elle n’est nullement l’instigatrice consciente « d’une prise d’otage », du temps présent, comme un possible retour de manivelle, susceptible de nous faire croire, que la nourriture manque et » repue » des meilleures intentions.

Mazarine Pingeot, « Vivre sans (une philosophie du manque) », 272 pages. Flammarion. 2024

Ecrivain, journaliste. Chercheur-associé auprès du Centre d’Etudes Supérieures de la Littérature de Tours.

-

Jean-Luc Favre Reymondhttps://lepontdesidees.fr/author/jlfavreauteur/

-

Jean-Luc Favre Reymondhttps://lepontdesidees.fr/author/jlfavreauteur/

-

Jean-Luc Favre Reymondhttps://lepontdesidees.fr/author/jlfavreauteur/

-

Jean-Luc Favre Reymondhttps://lepontdesidees.fr/author/jlfavreauteur/

Responses